新年あけましておめでとうございます🎍

先日、Twitterで同業者の皆さんに

#2022年に翻訳したもの と #2023年に翻訳してみたいもの

を尋ねてみました。

昨年の実績振り返りと、今年の翻訳関連の抱負を立てるハッシュタグで新年も元気に頑張りましょう ガンバルマス(,,•ω•,,)و

世界中の翻訳者の皆さんの「2023年に翻訳してみたいもの」が叶いますように ♡(人>ω•*)ヨロシクオネガイ 2023年もよい年にしましょう。

2023年、僕は特に次の翻訳に関われるよう動き回ろうと思います

1. ハイブランド系(服)の英日(独日もいいなと思うけどなかなか機会がないかな、独ブランドでも英語から多言語展開だろうし)

2. ビジネス書(マーケティングやマネジメントなど)の和訳。長期目標で。来年は準備や挑戦の年に。

3. 会計関連はまだ3社しか取引ないし、年間件数少ないから取引社数増やす。

4. LGBTQIA関連の翻訳案件。2022年も2~3件くらいあったけど、月1くらいの量を引き受けたい。

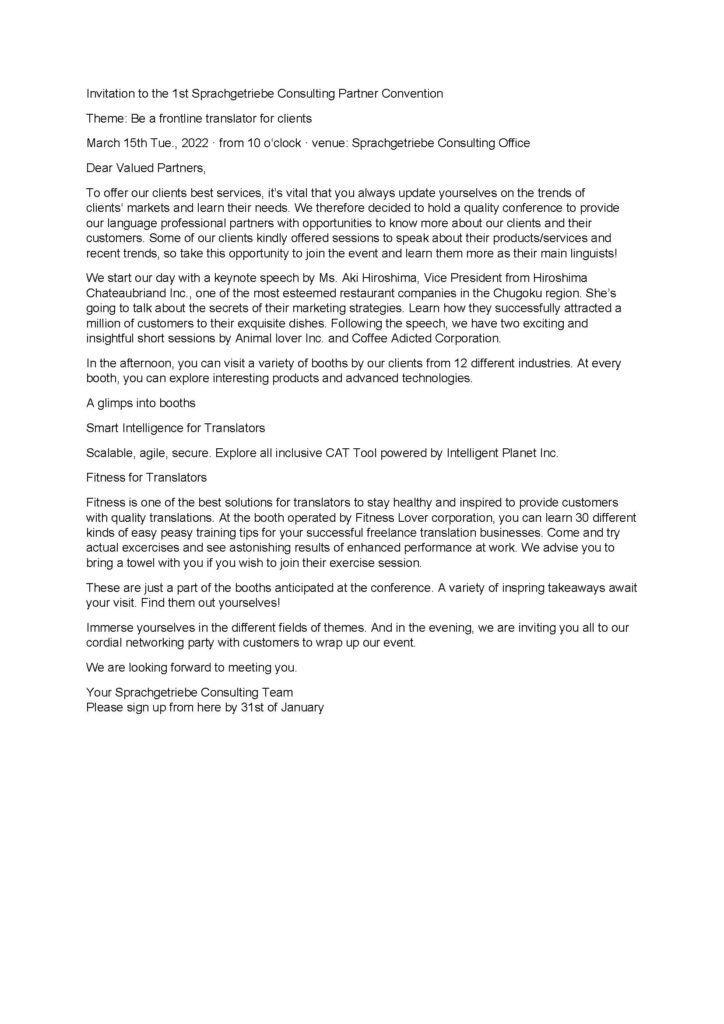

5. 日本新規参入企業の文化調査から、案件のスタイル作成、翻訳まで一連のプロジェクトも楽しかったので、そういう長期もの。

6. ちょっと下火だったドイツ観光案件の復活。

7. コンサル会社のサイト・サービス

ガンバルマス(,,•ω•,,)و